管理状況や諸設備、利便性や通いやすさを現地へ行って直接確かめましょう。

お墓を建立するのに必要となる金額は、墓石の種類などで大きく異なります。

前もって、ご希望をお伺いし、ご納得いただくまで、何度でも打ち合わせをさせていただきます。

準備から完成まで、1ヶ月程かかります。

新たにお墓を建てた場合は、「開眼供養(建碑式)」をしてお迎えします。

また、お墓を解体して移転する、立て替える場合は「遷骨法要」を行ってください。

建立の時期

お墓を建てる時期に、特に決まりはありません。昔は土葬だったので、死後すぐに埋葬していました。現在は火葬となったため、いつまでもお骨を仏壇に置かれる方もいらっしゃいますが、四十九日までに納骨されることが多いです。 また、死後「家族に負担をかけたくない」「慌てて建立して後悔したくない」という方には、生きている間に建立する「寿陵(じゅりょう)」という、生前建立をする方もいらっしゃいます。

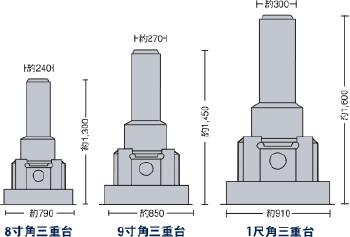

お墓の大きさ

地域や慣習によって異なります。広島地方では、図の大きさが一般的です。

※寸法は多少異なる場合があります。

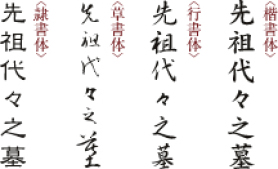

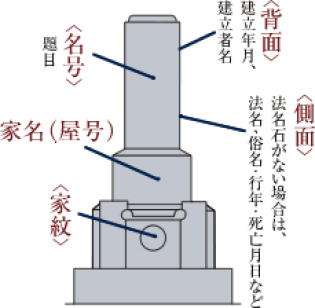

お墓に刻む文字

墓石に刻む文字は、信仰のよりどころや祭祀によって異なります。例えば、個人墓は個人の戒名(法名)、一墓合祀の場合は名号や題目が刻まれます。また宗派の別なく、家名を刻むこともあります。

使われる書体は「楷書体」「行書体」「草書体」「隷書体」があります。 一般的で多く使われるものは「楷書体」です。自筆のものでも刻めます。

寿陵について

生前に自分のお墓を建てることで、仏教では崇敬なこととされています。また、心に深い安らぎが生まれることにより、長寿と子孫繁栄につながるといわれています。最近は、核家族の増加や墓地不足などの社会的事情、家族に負担をかけたくない、自分で好きな場所、予算に合わせて好きなデザインで作れるといったことから寿陵を選ぶ人も多くなっています。

納骨の方法

遺体を火葬した後に骨壷に納めることをいいますが、さらし布で袋をつくり、遺骨を納めて埋葬する方法もあります。四十九日にあわせて納骨する人が多く、一般的ですが、新しくお墓を建てる人はお彼岸や初盆、1周忌に行う人もいます。現在、大半の墓石の下には納骨室が設けられていますので、そこに納めます。

お墓の手入れ・供養について

草取りなど墓所を清掃の後、お墓を洗い清めます。ひしゃくで水を注ぐだけでなく、タオルなどできれいにふき取り、清い水を花立・水鉢にたっぷりと満たし、花を供え、線香をあげて合掌礼拝します。